Cuando hablamos del género en castellano es una palabra amplia. En el caso del kichwa no hay el género en la gramática como los artículos femeninos o masculinos de otras lenguas. En la lengua kichwa para referirnos a una persona, un objeto en particular o un animal se parte del género como una forma indicativa que acompaña al cuerpo o materia que existe en todo lo que observamos. Yo lo comprendo como si este ente fuese una energía que acuerpa la materia (a veces no). De esta manera, el indicativo se realiza en función o papel del ente en la naturaleza, ya sea por su historia, por los sueños o los saberes generados, etc.

Así, estos indicativos pueden ser kari (masculino), warmi (femenino), kari warmi (energía neutra, doble, múltiple, energía que los abuelos nos contarán su significado desde sus experiencias). Son indicativos para nombrar las identidades de género, pero también el sexo biológico. Género y sexo parecieran no estar separados. Para ir hasta este punto de la reflexión quiero iniciar desde mi mirada sobre estos indicativos. Para designar si un ente es femenino o masculino, para mí ha sido importante leer la energía de dicho ente, algo que hacían los abuelos/as con base en sus sueños, en las historias contadas, etc. Todo lo que existe tiene una forma de ser, actuar, estar. Tiene un nombre femenino, masculino, doble/múltiple, neutro.

Ríos, rocas, plantas, agua, montañas, viento, fuego se definen en identidad femenina, masculina, neutra o ambas, siguiendo el conocimiento compartido. Los cuerpos, materia, energías tienen la posibilidad de tomar varias identidades de acuerdo con nuestras sabidurías y la concepción desde cada comunidad. Aunque también este mismo vocabulario se usa para designar al sexo biológico, me pregunto en qué momento puede haber una esencialización, una binariedad, un modo de exclusión, o en qué punto puede haber un quiebre. Me gustaría decir que tengo la respuesta, pero es para invitarlos/as a investigar.

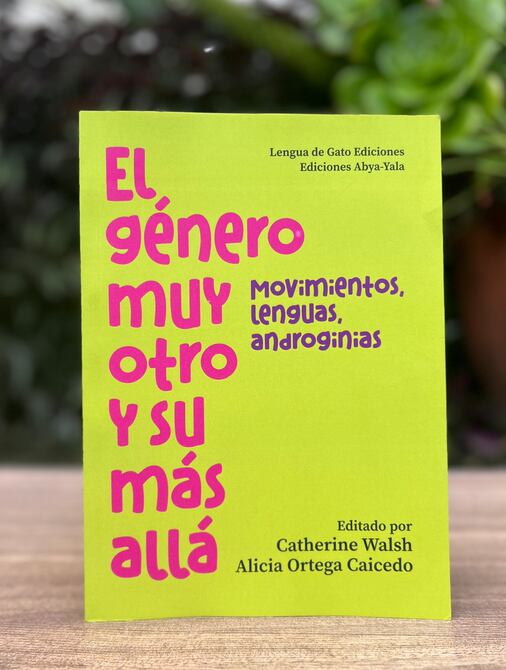

He escuchado a muchos abuelos/as decir que hay plantas masculinas, plantas macho. En este caso si hubiera una lectura desde el castellano pareciera que habla del sexo de la planta, pero creo que es necesario continuar ubicándonos desde el kichwa y generar preguntas, curiosidades. Rebuscar las palabras en el idioma o crearlas. ¿Por qué? Porque pienso en los géneros fluidos, cómo los nombraría en kichwa, cómo un adolescente kichwa trans se nombraría si hay categorizaciones binarias que pueden excluirlo. Me pregunto si la palabra kariwarmi logra abarcar lo que es el género fluido. Sueño con una lengua que no excluya nuestras diversas formas de ser, de existir en este mundo. Por lo tanto, crear un lenguaje desde el amor sin negar al otro creo es el reto. Quedan invitados a ir en esta búsqueda sobre todo si se sienten atravesados por esta lengua kichwa, con un cuerpo otro, de un espacio/tiempo otro. Finalmente, al ser abril el mes del libro, quiero recomendarles el libro colectivo El género muy otro y su más allá, editado por Alicia Ortega Caidedo y Catherine Walsh, donde escribimos/reflexionamos varios/as autores en cuanto a las cuestiones del género. (O)